Los resultados de una investigación podrían explicar por qué algunos niños tienen reacciones alérgicas a un alimento que nunca antes habían ingerido.

«Desarrollamos un microarray de anticuerpos para detectar los alérgenos alimentarios. Esta técnica de análisis proteómico nos permitió analizar la presencia de todos los alérgenos alimentarios de una misma muestra simultáneamente. Así analizamos la presencia en el líquido amniótico de los alérgenos más comunes procedentes de leche, fruta, huevo, pescado, frutos secos y trigo», explica Carlos Pastor, coautor del trabajo e investigador de la Fundación Jiménez Díaz.

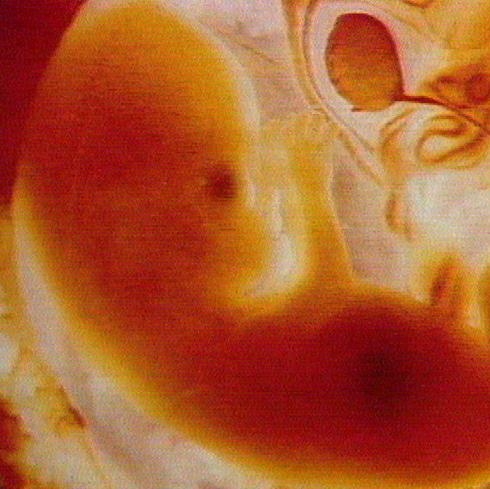

De acuerdo con el artículo, las muestras obtenidas entre la semana 15 y 20 presentan una mayor concentración de alérgenos que las muestras obtenidas después del parto. Esto, explican los autores, se debe a que hasta la semana 20 la contribución materna es esencial en la formación del líquido amniótico, y por tanto los alérgenos entrarían vía alimentación.

«Después de 20 semanas, el feto participa en la formación de líquido amniótico y al final del embarazo es el feto el que está más involucrado en su formación, lo que hace que disminuya la influencia de la dieta materna en el nivel de alérgenos alimentarios», añade Pastor.

El desarrollo de las alergias

La alergia es una respuesta anormal del sistema inmunitario frente a sustancias normalmente inofensivas de nuestro entorno (alérgenos). Así, el sistema inmune reacciona como lo haría frente a un patógeno, y los alérgenos se unen a unas moléculas específicas llamadas anticuerpos IgE. La unión del alérgeno con la IgE provoca la liberación de sustancias que serán, a la postre, las responsables de los síntomas de la alergia.

El desarrollo de la alergia depende de un gran número de factores, entre los que se encuentra un primer contacto con el alérgeno. Esto, sin embargo, no implica que la alergia se desarrolle por dicho contacto. El desarrollo de la alergia ocurre realmente en dos fases.

En la primera fase, denominada sensibilización, se entra en contacto con el alérgeno que es reconocido por el sistema inmune como cuerpo extraño. Durante este primer contacto no suele haber síntomas, y por lo general no conlleva el desarrollo de alergias. En la segunda fase, ocurre la manifestación de la alergia propiamente dicha, donde se presentan los síntomas.

El presente trabajo es resultado de una colaboración entre los Servicios de Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Genética y Alergia de la Fundación Jiménez Díaz, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid.